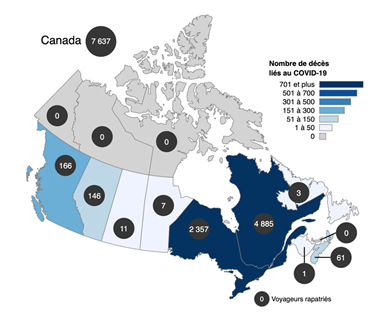

Dans un post précédent, nous soulignions qu’au Canada, la province francophone du Québec était, de très loin, la région la plus affectée par la pandémie. Trois semaines plus tard, la situation n’a pas changé : le 4 juin, on y avait déjà dénombré un total de 4885 morts pour 2452 dans le reste du Canada !

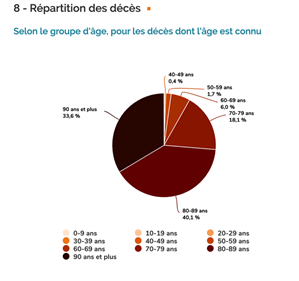

Au Québec, le coronavirus frappe toujours très lourdement les groupes les plus âgés : ¾ des décès concernent des personnes de plus de 80 ans. Si la jeunesse paraît épargnée par cette effroyable mortalité (0,2% des personnes décédées avaient moins de 40 ans) elle n’échappe pourtant pas à la contamination : 1/3 des Québécois infectés depuis le début de la pandémie avaient moins de 40 ans.

Au-delà de ces chiffres glaçants, au Québec comme ailleurs, le coronavirus affecte de multiples aspects de la vie collective : une économie en stand-by, un secteur culturel aux soins intensifs, une multitude d’événements touristiques ou récréatifs annulés etc. etc.

Il est par contre un secteur dont on parle peu : l’enseignement supérieur. Comme dans de nombreux pays, les universités du Québec et plus généralement du Canada ont pourtant été touchées de plein fouet par la pandémie. Elles ont basculé dès le début de celle-ci vers l’enseignement à distance. Professeurs et étudiants y ont expérimenté, avec plus ou moins de bonheur, les cours enregistrés, les interactions vidéos, les travaux à distance… En quelques semaines, c’est une toute nouvelle manière de travailler qui s’est imposée. Si à travers le monde, les ressources offertes par les universités en matière de cours en ligne sont très variables, les établissements d’enseignement supérieur canadiens ont, heureusement pour eux, une longueur d’avance dans ce domaine, ce qui leur a permis de « sauver » la fin du quadrimestre de beaucoup d’étudiants.

L’avenir s’annonce par contre des plus sombres. Très vite, les universités québécoises ont en effet compris que la session d’automne ne pourrait se dérouler normalement et, au moment où la plupart des établissements européens se tâtaient encore, elles ont pris les devants, annonçant publiquement que, de septembre à décembre 2020, elles dispenseraient la plupart de leur cours à distance.

Ce choix douloureux a le mérite de la clarté. Il est pourtant lourd de sens : comme dans beaucoup d’autres pays, l’impact d’un enseignement organisé essentiellement à distance inquiète les enseignants. Les étudiants eux-mêmes se semblent pas plus rassurés : dans le courant du mois de mai, les sondages ont montré que, du coup, près de 30 % des étudiants canadiens envisageaient de ne pas s’inscrire dans un établissement post-secondaire au trimestre d’automne.

A cette très probable diminution du nombre d’étudiants canadiens, s’en est ajoutée une autre, tout aussi problématique : celle des étudiants étrangers. On le sait, le Canada est aujourd’hui une destination académique des plus prisées. Chez les étudiants français et belges en mobilité non-diplomante, ces universités et plus particulièrement celles du Québec comptent par exemple parmi les plus populaires Mais là où, financièrement, cela risque de faire beaucoup plus mal, c’est bien sûr au niveau des inscriptions d’étudiants étrangers venant chercher un diplôme.

Ajoutée à celles des étudiants locaux, leur défection pourrait créer un manque à gagner d’autant plus important qu’ils sont généralement soumis à des frais d’inscription assez élevés. Cette situation qui affectera de nombreuses universités (notamment anglophones) à travers le monde devrait aussi toucher les établissements d’enseignement supérieur francophones du Canada situés au Québec mais aussi hors de cette province et qui attirent beaucoup d’étudiants étrangers.

C’est le cas en Ontario de la grande université bilingue d’Ottawa, située au cœur de la capitale fédérale, de la petite Université Laurentienne également bilingue et établie à Sudbury, du Collège universitaire Glendon (une faculté bilingue de l’Université York, à Toronto), et bientôt de l’Université de l’Ontario français qui, après bien des péripéties, devrait voir le jour à Toronto.

Mais l’enseignement universitaire francophone hors Québec est aussi assuré dans de petites institutions des provinces Atlantique comme l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick, celle de Sainte-Anne en Nouvelle- Ecosse ou encore dans le cadre de programmes spécifiques de grandes institutions anglophones, comme l’Université Simon Fraser à Vancouver.

Si dans toutes ces universités la diminution annoncée du nombre d’étudiants étrangers devrait avoir des incidences financières, la situation sera toutefois sans commune mesure avec celle que devraient rencontrer deux petites institutions du centre du Canada, où la crise du coronavirus s’est soudain invitée dans un contexte de rudes compressions budgétaires imposées par les gouvernements provinciaux.

Au cours des dernières semaines, la survie même de deux universités francophones hors-Québec s’est soudain retrouvée au cœur du débat : l’Université de Saint-Boniface à Winnipeg (Manitoba) et le Campus Saint-Jean de l’Université d’Alberta à Edmonton. Manifestant une résilience à toute épreuve, ces deux petites institutions ont jusqu’ici réussi à maintenir un enseignement universitaire en français dans des provinces anglophones où elles constituent des pôles scientifiques et socio-culturels essentiels à la survie des communautés franco-manitobaine et franco-albertaine.

L’université de Saint-Boniface assure depuis le 19e siècle un enseignement supérieur en français dans la ville de Winnipeg. Elle qui comptait encore cette année près de 17 % d’étudiants étrangers, s’est notamment imposée dans le monde scientifique comme l’institution de référence pour l’étude de l’histoire des migrations francophones en Amérique du Nord.

Pourtant, en avril dernier, en pleine pandémie, le gouvernement conservateur du Manitoba a soudain informé toutes les universités qu’il réduirait leur budget jusqu’à… 30 % ! La vigueur des protestations l’ont heureusement conduit à réviser sa politique mais la petite institution francophone (un peu moins de 1400 étudiants) a eu chaud car des compressions même réduites, s’ajoutant aux coûts engendrés par la pandémie et à la probable non-réinscription d’un grand nombre d’étudiants étrangers, risquaient d’avoir des conséquences désastreuses pour le maintien de ses services et programmes d’études et, derrière eux, pour l’avenir même de la minorité francophone du Manitoba.

La situation est beaucoup plus inquiétante encore dans la province d’Alberta qui s’était distinguée dans un passé récent par la manne financière générée par l’extraction du pétrole (des sables bitumineux). Elle est aujourd’hui frappée de plein fouet par la crise de ce secteur et les répercussions sur le monde universitaire ne se sont pas fait attendre. En une seule année, la riche université de l’Alberta a vu son budget de fonctionnement fondre de 17 %, ce qui s’est bien sûr répercuté dans tous les secteurs de l’institution, en particulier le petit Campus (francophone) Saint Jean.

Les coupures et le contexte de crise évoqués plus haut devraient le conduire à un déficit de près de 1,5 millions de $Can, signifiant la suppression de 180 cours représentant 44 % de son offre d’enseignement ! Face au risque de disparition de ce petit « écosystème francophone » qui accueille aujourd’hui près d’un millier d’étudiants, une pétition publiée le 1er juin dans le quotidien québécois La Presse, a réuni en quelques semaines près d’un millier de signatures provenant notamment de chercheurs des principales universités canadiennes, effrayés par le risque de voir disparaître la seule institution francophone d’enseignement post-secondaire de l’Alberta.

Même au Canada où le développement des cours en ligne est depuis longtemps une réalité, le monde universitaire risque donc de payer un lourd tribut à la pandémie qui a, en plus, des conséquences indirectes, et parfois inattendues sur des institutions d’enseignement supérieur essentielles à la survie de minorités francophones hors Québec. On comprend donc que ces petites institutions se tournent vers le gouvernement canadien dans l’espoir qu’il intervienne, comme il vient de le faire dans différents secteurs de l’économie, pour préserver une composante essentielle du bilinguisme de la fédération canadienne.

Dans ce contexte difficile pour la francophonie universitaire canadienne, une petite lueur d’espoir vient toutefois d’être apportée par l’AUF (l’Agence universitaire de la Francophonie regroupant plus de 1000 universités à travers le monde) qui a décidé de transférer vers son siège de Montréal le Secrétariat général établi jusqu’ici à Paris. En ces temps incertains, ce geste politique fort est une manière de réaffirmer le poids qu’occupe aujourd’hui le Canada dans la francophonie universitaire internationale.

Bruxelles et Winnipeg, le 9 juin 2020

Serge Jaumain est professeur d’Histoire contemporaine à l’Université libre de Bruxelles et co-Directeur d’AmericaS – Centre interdisciplinaire d’étude des Amériques

Yves Frenette est titulaire de la chaire de recherche du Canada Migrations, transferts et communautés francophones à l’Université de Saint-Boniface

Une réponse sur « Covid-19 : une menace sur la francophonie universitaire canadienne ? »

[…] 9 juin. Yves Frenette, Chaire de recherche du Canada sur les migrations, transferts et communautés francophones publie une tribune avec Serge Jaumain, professeur à l’Université libre de Bruxelles. Ils mettent les défis qui menacent les universités en milieux francophone minorities, en particulier le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta et l’Université Saint-Boniface. Lien vers la tribune. […]